L’Europe à l’aube d’un tournant stratégique en matière d’énergie nucléaire

Pour Kamen Kraev, secrétaire général de l’agence de presse internationale sur l’énergie nucléaire NucNet, la dynamique actuelle de la politique européenne en matière de nucléaire va au-delà de tendances à court terme. Selon lui, la crise énergétique, les tensions géopolitiques, les objectifs climatiques mais aussi les dernières initiatives de l’UE et les nouvelles possibilités de financement encouragent un changement de stratégie à long terme. Cette évolution offre des opportunités à la fois pour des projets de grosses centrales nucléaires et pour des projets de petits réacteurs modulaires, mais elle s’accompagne aussi de défis considérables.

Comment NucNet juge-t-elle l’actuel regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire que l’on observe en Europe? S’agit-il d’une simple tendance politique ou d’un changement de stratégie à long terme?

Le regain d’intérêt actuel pour l’énergie nucléaire en Europe est plus qu’une simple tendance politique à court terme. Il pourrait se transformer en un changement stratégique à long terme, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Je tiens à préciser que cette dynamique a été avant tout déclenchée par la crise énergétique due à la forte hausse des prix du gaz en 2021 et qu’elle a été encore accélérée par la guerre en Ukraine à partir de début 2022. Ces deux événements ont mis en évidence la vulnérabilité qui découle de la dépendance énergétique et replacé la sécurité d’approvisionnement au cœur du débat en matière de politique énergétique.

Les objectifs climatiques de plus en plus ambitieux que s’est fixés l’Europe donnent à l’énergie nucléaire une nouvelle raison d’être stratégique en tant que source d’électricité fiable et à faible teneur en carbone, qui complète les énergies renouvelables dont la disponibilité est fluctuante. Pour bon nombre de ses partisans dans le monde politique, elle est de plus en plus considérée comme un élément indispensable du mix énergétique – notamment pour l’approvisionnement en charge de base et la décarbonation des processus industriels. On admet de plus en plus qu’une transition énergétique verte n’est pas réalisable sans énergie nucléaire.

Dans quels pays cette évolution se manifeste-t-elle?

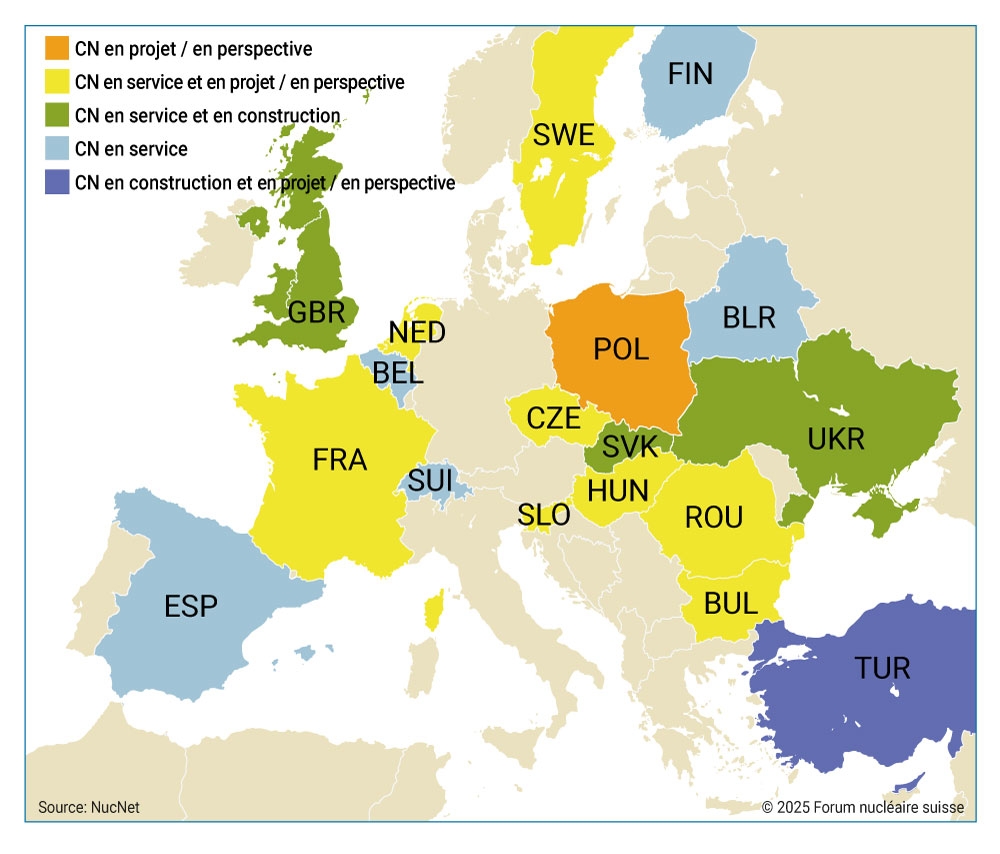

Il est intéressant de constater que la plupart des activités visant à maintenir ou à développer l’énergie nucléaire se concentrent dans les pays qui disposent déjà d’une infrastructure dans ce domaine. La Pologne, nouvelle venue qui mène activement son premier programme nucléaire, constitue une exception. Le regain d’intérêt pour l’atome est pour l’heure essentiellement limité aux nations déjà nucléarisées; il ne s’étend pas à tout le continent.

Le contexte politique relatif à l’énergie nucléaire en Europe évolue également de manière intéressante: l’Autriche reste clairement opposée à l’atome, mais l’Allemagne – malgré sa sortie du nucléaire – a fait savoir qu’elle n’agirait plus en tant que facteur de blocage au sein de l’UE, ce qui pourrait atténuer la résistance institutionnelle. Des pays comme l’Italie, le Danemark et la Grèce, qui avaient pris leurs distances vis-à-vis du nucléaire par le passé, font désormais preuve d’ouverture dans le débat sur la politique énergétique – même si aucune mesure concrète n’a encore été prise. Ce changement de ton pourrait être le fruit d’une réévaluation générale des stratégies et attitudes en matière d’énergie, ce dont je n’aurais pas osé rêver il y a cinq ans.

La prudence est néanmoins de mise: bien qu’il y ait des signes d’un changement de stratégie à long terme, les cinq prochaines années seront décisives. Bon nombre des projets de construction annoncés n’en sont qu’aux premiers stades de planification ou de préparation. Il incombe à la branche de démontrer qu’elle est capable de mener à bien des projets de manière fiable car, jusqu’à présent, les performances en termes de coûts et de calendrier ont été pour le moins décevantes.

Il sera essentiel d’assurer un financement durable. Des modèles innovants et la capacité de mobiliser des capitaux tant publics que privés détermineront si la dynamique actuelle peut se traduire par un développement à long terme.

Quel est le rôle des petits réacteurs modulaires (SMR) dans les stratégies nationales en matière d’énergie nucléaire des pays d’Europe?

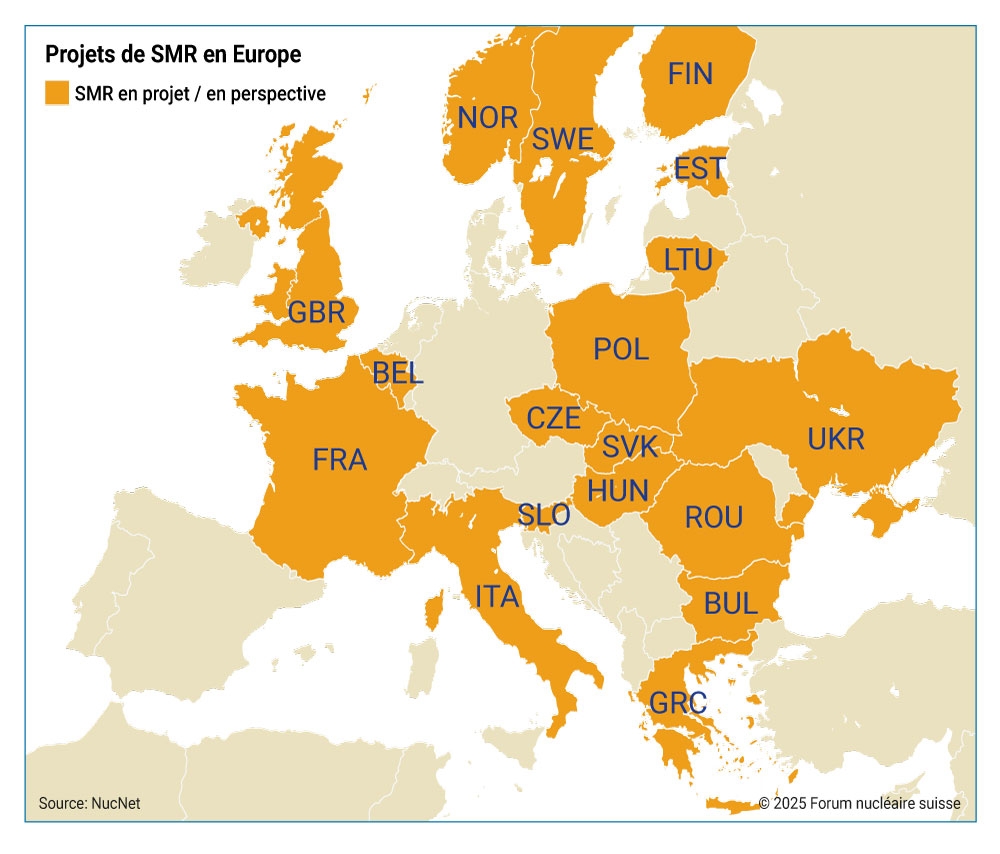

Dans les stratégies énergétiques nationales de nombreux pays d’Europe, les SMR se positionnent de plus en plus comme un complément stratégique aux grandes centrales nucléaires. Néanmoins, des pays comme l’Estonie ou la Norvège voient dans les SMR un moyen de se lancer dans l’exploitation commerciale de l’atome.

L’attrait des SMR réside dans leur flexibilité, leur faible encombrement et leur potentiel de déploiement rapide. Certaines de ces caractéristiques les rendent intéressants pour la décarbonation de secteurs difficiles à électrifier, le remplacement des centrales au charbon ou la fourniture de chaleur et d’hydrogène à l’industrie.

Des pays comme l’Estonie, la Finlande, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie et la Suède ont déjà résolument intégré les SMR dans leur politique énergétique en tant que moyen de diversifier leur mix énergétique et de renforcer leur sécurité d’approvisionnement. La Pologne se distingue notamment par la mise en place de plusieurs partenariats industriels autour de technologies SMR spécifiques, comme le BWRX-300 de GE Vernova Hitachi Nuclear Energy (GVH), avec pour objectif une mise en service avant 2035. La France et la Grande-Bretagne poursuivent des programmes nationaux de développement des SMR, dans lesquels elles voient non seulement une solution pour produire de l’électricité propre, mais aussi l’opportunité pour leur industrie nationale de donner naissance à des technologies nucléaires exportables. Entre-temps, même des pays qui n’exploitent pour l’heure pas de centrales nucléaires, comme le Danemark, la Grèce et l’Italie, ont commencé à étudier les moyens réglementaires et techniques d’une intégration future des SMR.

Mais les SMR ne sont pas encore opérationnels…

Oui, il faut le dire clairement: aucun SMR n’est encore en service en Europe. Au niveau mondial, seul un petit nombre d’installations de type first-of-a-kind devrait être raccordé au réseau d’ici la fin de la décennie. La plupart de ces technologies sont développées aux États-Unis, et le Canada pourrait être le premier pays à mettre en service un SMR de conception occidentale à la fin de la décennie. Par conséquent, il reste à démontrer que les promesses spécifiques aux SMR, notamment des coûts plus bas, des durées de construction plus courtes et une intégration plus facile, seront tenues dans la pratique. Tant que des SMR ne seront pas construits et ne fonctionneront pas de manière fiable, cette technologie restera un pilier prometteur, mais pas encore suffisamment éprouvé, de la stratégie nucléaire de l’Europe. Relevons néanmoins que la Chine et la Russie exploitent déjà des SMR à des fins commerciales depuis quelques années.

Quel impact les nouvelles initiatives de l’UE, telles que l’Alliance industrielle européenne pour les petits réacteurs modulaires ou le plan industriel du pacte vert, ont-elles sur la mise en œuvre de projets nucléaires en Europe?

Après des années d’immobilisme, les récentes initiatives de l’UE en faveur de l’énergie nucléaire commencent à produire leurs effets, notamment en matière de financement et de coordination industrielle. En résumé, Bruxelles commence progressivement à lever deux obstacles clés à la construction de centrales nucléaires, à savoir le risque politique et le coût du capital.

Le plan industriel du pacte vert pour l’Europe (Green Deal Industrial Plan) et le règlement pour une industrie «zéro net» (Net-Zero Industry Act), notamment, redessinent le rôle de l’atome dans la transition énergétique de l’UE. Par le passé, l’énergie nucléaire était exclue de nombreux mécanismes de financement du pacte vert, mais cette situation est en train de changer. Le plan industriel reconnaît désormais explicitement l’énergie nucléaire comme une technologie stratégique pour le «zéro net», notamment en ce qui concerne les infrastructures logistiques, les capacités du cycle du combustible et les procédés de fabrication avancés. Bien que la construction de grands réacteurs ne soit toujours pas éligible à l’ensemble des aides, les investissements qui y sont liés, notamment pour l’enrichissement, la fabrication de composants ou le perfectionnement de la main-d’œuvre qualifiée, peuvent être soutenus.

Lancée en 2024 par la Commission européenne, l’Alliance industrielle européenne pour les SMR est une plateforme importante qui vise à accélérer le déploiement des petits réacteurs modulaires. Elle met en réseau l’industrie, les fournisseurs d’énergie, les instituts de recherche et les banques afin de surmonter des obstacles comme le financement, l’harmonisation des réglementations et les failles de la chaîne d’approvisionnement. À ce jour, neuf projets de SMR ont été sélectionnés pour bénéficier d’un soutien ciblé. L’objectif est un déploiement commercial à partir du début des années 2030. Même si l’alliance se concentre sur les SMR, elle renforce indirectement l’ensemble de la base industrielle nucléaire européenne, qui est essentielle aussi bien pour les SMR que pour la mise en œuvre de grands projets.

Un autre jalon a été posé par le paquet de réformes du marché de l’électricité européen proposé en 2023, qui prévoit des contrats d’écart compensatoire bilatéraux [Contracts for difference, CfD] en tant que mécanisme standard pour promouvoir la nouvelle production d’énergie bas carbone, notamment nucléaire. Le cadre tarifaire qui en découle est plus prévisible et pourrait contribuer à rendre les projets moins risqués pour les investisseurs. Parallèlement, un projet pilote de contrats d’achat d’électricité à long terme [Power Purchase Agreements, PPA] a été lancé, ce qui pourrait encore améliorer l’accès aux instruments de financement pour les projets de centrales nucléaires, qu’ils soient de grande ou de petite envergure.

Et quelles sont les évolutions qui se dessinent en matière de financement par des institutions publiques?

Le rôle des institutions financières publiques, notamment de la Banque européenne d’investissement (BEI), semble également évoluer, bien que de manière prudente. Dans le cadre d’initiatives liées au plan industriel du pacte vert et à REPowerEU, la stratégie visant à réduire les importations de combustibles fossiles en provenance de Russie et à accélérer la transition énergétique, la BEI a promis un financement supplémentaire de 45 milliards d’euros pour soutenir des projets énergétiques et industriels stratégiques. Bien qu’elle demeure prudente quant au financement direct de nouveaux réacteurs nucléaires, elle a commencé à soutenir d’importants investissements en amont.

En mars 2025, la BEI a accordé un prêt de 400 millions d’euros à Orano pour l’agrandissement de l’usine d’enrichissement d’uranium Georges-Besse-II. Il s’agit du premier financement d’entreprise effectué par la BEI dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, en application de ses critères d’évaluation climatique. Un mois plus tard, la Banque nordique d’investissement (NIB) a accordé un prêt de 75 millions d’euros sur dix ans à l’exploitant finlandais de centrales nucléaires TVO pour la prolongation de la durée d’exploitation et le rééquipement sécuritaire des tranches Olkiluoto 1 et 2. Même le président de la BEI a publiquement déclaré que les SMR étaient dignes d’être financés. Une telle déclaration aurait été impensable il y a encore cinq ans. Maintenant que la Banque mondiale a levé son interdiction de financer des centrales nucléaires dans les pays émergents, la pression exercée en Europe sur la BEI devrait s’accroître pour qu’elle aille, elle aussi, plus loin. De tels financements peuvent contribuer à réduire les risques liés aux grands projets et à susciter la confiance des investisseurs privés.

À combien sont estimés les investissements?

Au niveau politique, le dernier «Programme indicatif nucléaire» [Nuclear Illustrative Programme, PINC] de la Commission européenne évalue à quelque 241 milliards d’euros les fonds nécessaires d’ici à 2050 pour soutenir à la fois la prolongation de la durée d’exploitation des installations existantes et la construction de nouvelles capacités nucléaires – dont des grands réacteurs et des SMR. Cela met en évidence l’ampleur des investissements requis et le besoin de mécanismes de financement innovants capables de réduire les risques et d’attirer des capitaux à long terme.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement?

Dans l’ensemble, les nouvelles initiatives de l’UE réduisent progressivement les barrières institutionnelles, réglementaires et financières qui freinent les investissements nucléaires. Même si les grands projets restent confrontés à des défis, le contexte évolue: les signaux politiques sont plus clairs, les instruments de financement plus diversifiés, et des efforts ciblés sont déployés pour améliorer la coordination industrielle. Si l’on parvient à pérenniser cette tendance, la crédibilité et la capacité de financement des projets nucléaires en Europe pourraient s’en trouver durablement renforcées.

Kamen Kraev est rédacteur en chef et secrétaire général de NucNet, l’une des principales agences de presse anglophones sur l’énergie nucléaire, basée à Bruxelles. Après avoir rejoint NucNet en 2015 en tant qu’auteur et chercheur, M. Kraev s’est vu confier la direction de l’agence en 2018. Il est titulaire d’un master en politique européenne et en gestion d’entreprise décerné par l’Université catholique de Louvain en Belgique. L’énergie, la politique et les affaires mondiales sont au cœur de ses intérêts tant professionnels que privés depuis sa jeunesse. Ayant travaillé pendant près de dix ans comme rapporteur pour l’industrie nucléaire, M. Kraev dispose d’une connaissance approfondie des évolutions et des grandes tendances du secteur nucléaire européen et mondial. Il estime que l’énergie nucléaire ne doit pas être considérée uniquement sous l’angle de la transition énergétique, mais qu’elle doit également jouer un rôle stabilisateur à long terme dans le mix énergétique européen.

Auteur

Übersetzung aus dem Englischen: M.A./B.G.