Energiepolitik nach den Wahlen: Rahmenbedingungen statt Technologieförderung

Das neue Parlament wird voraussichtlich am beschlossenen Atomausstieg festhalten. Dennoch stehen in der neuen Legislaturperiode wichtige energiepolitische Entscheide an. Die Politik sollte sich dabei weniger auf die Auswahl und Förderung bestimmter Technologien, sondern vielmehr auf die Gestaltung effizienter Rahmenbedingungen fokussieren.

Nach den Ereignissen in Fukushima hatten sich Bundesrat und Parlament rasch für einen Ausstieg aus der Kernenergie ausgesprochen. Der Entscheid erscheint angesichts seiner Tragweite und Konsequenzen nicht nur für die schweizerische Energiepolitik, sondern für die ganze Volkswirtschaft überstürzt und wenig fundiert. Der Verdacht liegt nahe, dass sich Politiker und Parteien dabei weniger durch rationale Argumente, sondern durch die bevorstehenden Wahlen und die taktische Positionierung im Wählerspektrum leiten liessen. Umgekehrt lässt sich argumentieren, dass der Entscheid der Tatsache Rechnung trägt, dass in absehbarer Zeit der Bau neuer Kernkraftwerke an der Urne vom Volk kaum gutgeheissen würde.

Energiepolitische Entscheide unterliegen einem gewissen Opportunismus und sind daher nicht in Stein gemeisselt. Bundesrat, Parlament und Volk können jederzeit auf ihre Entscheide zurückkommen – Gesetze und sogar Verfassungsartikel lassen sich verändern und neuen Erkenntnissen anpassen. Erfahrungen mit besonders opportunistischen energiepolitischen Entscheiden machte Deutschland. Nachdem der Atomausstieg beschlossene Sache war, sprach sich 2010 die schwarz-gelbe Koalitionsregierung für eine Laufzeitverlängerung um durchschnittlich 12 Jahre aus – zur Diskussion standen sogar 28 Jahre. Nach dem Reaktorunfall in Fukushima-Daiichi folgte die abrupte Wende: Dieselbe Regierung beschloss den zügigen Ausstieg aus der Kernkraft inklusive sofortiger Abschaltung der ältesten Anlagen.

Fehlender politischer Support für «Kernkraft-Wiedereinstieg»

Mindestens theoretisch ist es möglich, dass das neu besetzte Schweizer Parlament auf den Atomausstiegsentscheid zurückkommt. Vermutlich fände ein «Kernkraft-Wiedereinstieg» am meisten Zuspruch bei der SVP sowie Teilen der FDP. Doch gerade sie gehen geschwächt aus den Wahlen – vielleicht auch wegen ihrer befürwortenden Haltung zur Kernkraft. Dass umgekehrt die Grüne Partei, welche sich als wichtigste Anti-Atom-Bewegung positioniert hatte, besonders grosse Sitzverluste hinnehmen musste, wird den Kernkraftbefürwortern wenig nützen. Die eigentlichen Gewinner sind die neuen Mitteparteien, Grünliberale und BDP. Beide hatten sich im Wahlkampf – neben den Grünen, der SP sowie der CVP – besonders deutlich hinter die vom Bundesrat angekündigte Energiewende gestellt. Dass sie während der neuen Legislaturperiode eine Kehrtwende vollziehen, ist nicht zu erwarten. Die relativ jungen Parteien würden gleich zu Beginn ihrer «politischen Karriere» ihre Glaubwürdigkeit bei den Wählern verspielen. Das Lager der Kernkraftgegner geht damit eher gestärkt in die neue Legislaturperiode.

Daneben dürfte das Interesse der Stromwirtschaft an einem erneuten Anlauf für den Bau neuer Kernkraftwerke beschränkt sein. Erstens fehlt in absehbarer Zeit der nötige Rückhalt in Parlament und Bevölkerung. In einem derart instabilen politischen Umfeld sind die Gefahr eines erneuten Projektabbruchs sowie die damit verbundenen Investitionsrisiken für die Stromproduzenten (zu) gross. Zweitens sprechen die aktuellen Entwicklungen im europäischen Strommarkt nicht für besonders risikoreiche Kraftwerksinvestitionen in der Schweiz. In der jüngeren Vergangenheit sorgten Produktionsüberkapazitäten und relativ tiefe Gaspreise für moderate Strompreise im Grosshandel. Die wachsende Förderung von unkonventionellem Gas sowie die Gefahr einer längeren Wachstumsflaute in Europa könnten für ein anhaltend tiefes Strompreisniveau sorgen. Damit wird die Rentabilität neuer Kernkraftwerke grundsätzlich in Frage gestellt. Dass der Strom an den Börsen in Euro gehandelt wird, macht kostspielige Kraftwerksinvestitionen in der Schweiz momentan zusätzlich unattraktiv.

Begrenzter politischer Support für teure Erneuerbare

Die Schweiz kann ihren Strombedarf längerfristig auch ohne Kernkraftwerke decken. Schliesslich gelingt dies auch Nachbarländern wie Österreich und Italien – jedoch sind sie auf fossil-thermische Kraftwerke angewiesen. Die Schweiz muss sich darüber Gedanken machen, wie sie die wegfallende Grundlastproduktion der alternden Kernkraftwerke ersetzen will. Zwar hat der Bundesrat parallel zum Ausstiegsentscheid eine Liste mit möglichen Massnahmen vorgelegt, doch hat er diese weder priorisiert noch hinsichtlich Kosten und Nutzen evaluiert. Es wird die Aufgabe des neuen Parlaments sein, die Massnahmen zu konkretisieren. Damit stehen in der neuen Legislaturperiode bedeutende energiepolitische Weichenstellungen an. Bei der Frage der Stromproduktion werden vor allen die Förderung neuer erneuerbarer Energien sowie der Bau von Gaskraftwerken politisch umstritten sein.

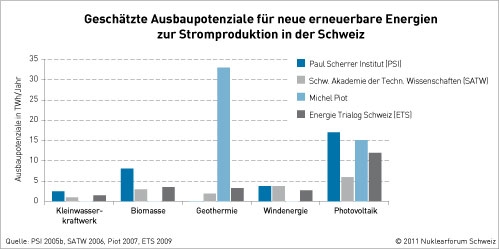

Der Ausbau neuer erneuerbarer Energien gilt häufig als Schlüssel für die Realisierung der Energiewende. Über die kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) sollen die am Markt noch nicht wettbewerblichen Technologien subventioniert werden. Aus ökonomischer Sicht ist diese Form der Technologieförderung alles andere als vorteilhaft. Weil die Subventionen die Produktionskosten decken, profitieren die ineffizientesten, teuersten Technologien am stärksten. Um den finanziellen Aufwand für die Förderung einzugrenzen, müsste die Politik – beispielsweise über die Zuteilung von Quoten – in erster Linie den Ausbau der Windkraft begünstigen. Ihre Produktionskosten liegen heute nicht allzu weit von den Strompreisen an den Börsen entfernt. Doch die Platzverhältnisse im Inland setzen einer solchen einseitigen Förderstrategie enge Grenzen.

Bedeutend grösser als bei der Windkraft (oder bei anderen Technologien wie z.B. Kleinwasserkraft oder Biomasse) ist das Ausbaupotenzial bei der Photovoltaik. Solarzellen lassen sich relativ einfach auf Dächern oder Fassaden montieren. Daneben geniesst die Solarenergie in der Bevölkerung breite Akzeptanz. Die Nachteile sind vor allem technischer und ökonomischer Natur. Aufgrund ihrer unstetigen Produktion und dem ausgeprägten Spitzenlastprofil eignet sie sich kaum für den Ersatz von Grundlastkraftwerken. Ausserdem sind die Kosten – mindestens bisher – ausserordentlich hoch, sodass immenser Subventionsbedarf entsteht. Kosten und Nutzen einer KEV, die vor allem auf die Photovoltaik setzt, stünden in einem schlechten Verhältnis zueinander. Eine grosszügige Förderung könnte nicht mit Zielen der Energiesicherheit, sondern – ähnlich wie in Deutschland – nur mit industriepolitischen Motiven begründet werden. Doch dafür fehlt im Inland die industrielle Basis. Solarzellen sind Massenware, die vermehrt in Asien gefertigt wird. Vor dem Hintergrund wachsender konjunktureller Unsicherheiten in Europa dürfte die politische Akzeptanz für eine signifikante Aufstockung der KEV begrenzt bleiben. Daran ändern die neuen Kräfteverhältnisse im Schweizer Parlament wenig. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die neuen Mitteparteien hinter eine derart teure Energieversorgungsstrategie stellen.

Unsicherheiten einer Gaskraftwerkstrategie

Anstelle der KEV-Aufstockung könnte das Parlament den Bau neuer Gaskraftwerke vereinfachen, etwa indem die Regeln zur Kompensation des CO2-Ausstosses gelockert werden. Gaskraftwerke haben eine Reihe von Vorteilen. Sie können relativ rasch realisiert werden, sie weisen im Verhältnis zu den Kohlekraftwerken einen geringeren CO2-Ausstoss auf und sie lassen sich flexibel in Grund- und Spitzenlast einsetzen. Im politischen Kontext werden Gaskraftwerke zudem häufig als eine Art Brückentechnologie angesehen. Vor allem bei den Mitteparteien könnte eine solch pragmatsche Lösung auf Akzeptanz stossen.

Aber auch sie hat Nachteile: Erstens erhöhen Gaskraftwerke den CO2-Ausstoss und stellen die Klimaziele in Frage, zweitens ist im jetzigen Marktumfeld der wirtschaftliche Betrieb in der Grundlast unsicher und drittens bestehen Versorgungsrisiken. In der Schweiz existieren noch keine strategischen Gasspeicher. Zudem wird Gas grösstenteils über eine einzige Pipeline importiert. Dass viele Länder Europas bei ihrer Stromversorgung immer konsequenter auf Gaskraftwerke setzen, erhöht das Versorgungsrisiko zusätzlich. Nach wie vor ist Europas Abhängigkeit von russischem Gas und einer Handvoll Pipelines bedeutend. Versorgungsengpässe bleiben möglich und können die Stromproduktion empfindlich beeinträchtigen. Die Schweiz bräuchte ein Abkommen mit der EU, damit sie in Krisensituationen nicht benachteiligt wird. Ob und wann ein Energieabkommen mit der EU zustande kommt, ist unsicher. Womöglich muss die Schweiz über das Thema Energie hinaus Kompromisse bei institutionellen Fragen der bilateralen Beziehungen eingehen. Unter diesen Voraussetzungen könnte die Gaskraftwerk-Option durch eine Allianz von europakritischer SVP und linksgrünen Parteien mit strikten Klimazielen zu Fall gebracht werden.

Rahmenbedingungen statt Technologien

Die Ausführungen illustrieren, dass die Umsetzung der Energiewende in der neuen Legislaturperiode eine grosse Herausforderung darstellt. Bei der Konkretisierung des Entscheids dürfte es schwierig werden, mehrheitsfähige und sinnvolle Kompromisse zu finden. Es ist daher an der Zeit, dass die Politik davon Abschied nimmt, selber über den Einsatz bestimmter Technologien oder das Verhalten der Verbraucher und Investoren zu bestimmen. Eine solch dirigistische Energiepolitik, die häufig mit einer kostspieligen Industriepolitik einhergeht, kann weder im Interesse der Versorgungssicherheit noch im Interesse von Steuerzahlern und Verbrauchern sein.

Sinnvoll und notwendig ist eine Energiepolitik, die stabile Rahmenbedingungen und effiziente Anreize für Investitionen und Innovationen, aber auch für den internationalen Handel schafft. Der Gesetzgeber sollte sich auf die Schaffung von Regeln für den Markt und den Wettbewerb, die Systemstabilität, die Sicherheit des Kraftwerksbetriebs sowie die Klimapolitik fokussieren. Beispielsweise könnte der Gesetzgeber anstelle eines Atomausstiegs besonders restriktive Sicherheitsvorschriften erlassen, die den Betrieb heutiger Kernkraftwerke ausschliesst, aber den Einsatz neuer, sicherer Kraftwerksgenerationen offen lässt. Solange jedoch der Staat nicht nur als Gesetzgeber und Regulator agiert, sondern auch noch als Investor im Markt auftritt, bleibt dies eher Wunschdenken. Die politisch motivierten und staatlich versicherten Investitions- und Kraftwerksstrategien der öffentlichen Versorger, aber auch die Diskussionen um die richtigen Preise in der vom Markt ausgeschlossenen Grundversorgung illustrieren das Problem der staatlichen Mehrfachrolle.

Urs Meister

Der promovierte Wirtschaftswissenschafter Urs Meister ist seit April 2007 Projektleiter und Mitglied des Kaders beim Think Tank Avenir Suisse. Dort ist er insbesondere für die Bereiche Energie, (Netz-)Infrastrukturen und Gesundheit verantwortlich. An der Universität Zürich ist er ausserdem Lehrbeauftragter am Lehrstuhl für Unternehmensführung und -politik. Vor seiner Tätigkeit bei Avenir Suisse war Meister Manager bei der Beratungsunternehmung Arthur D. Little (Schweiz) AG sowie Consultant bei der Arthur Andersen AG in Zürich, wo er vor allem auf Projekten in den Bereichen Public Management, Energie und Gesundheit arbeitete.

Quelle

Urs Meister, Avenir Suisse